天気:☁/風向:NNE/気温:23℃

今年も高校でのダイビング実習は9月で終わり、それからはサンゴやサンゴ礁について自分たちが実際に潜って観察したことを含めて色々調べて、それを発表するための準備をしています。

発表は大まかに

➀サンゴの生態や生活史(水中で観察したことを含めて)

➁海中にある1つの「根」について観察してみた

➂サンゴをの棲息を脅かす問題(白化現象、海洋酸性化/海洋ゴミ)

の内容です。

とりあえ12月の学校内での発表に向けて準備中だけど間に合うかなぁ😱

石垣島の周辺海域はサンゴの種類が多く健全なサンゴ群集が見られる所や、白化現象後に回復した所・回復しつつある所・回復していない所、ダイバーの活動により荒れている所など色々な物が見られる。。海洋ゴミも自分の主観ではあるが年々増えているように思える。海洋酸性化も気になる。色々な事が観察できる格好の場所である。

学校のダイビング授業は3年次だけなので時間が少な過ぎる。私としては地の利を生かして1年次からサンゴやサンゴ礁海域の生物の事を観察したい。とても良い勉強になると思うんだけど・・・。

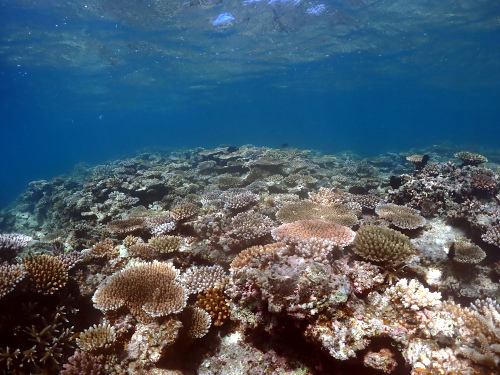

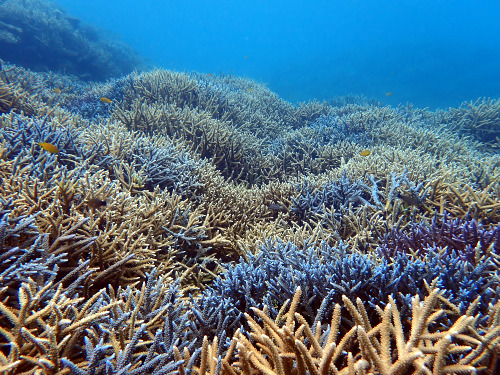

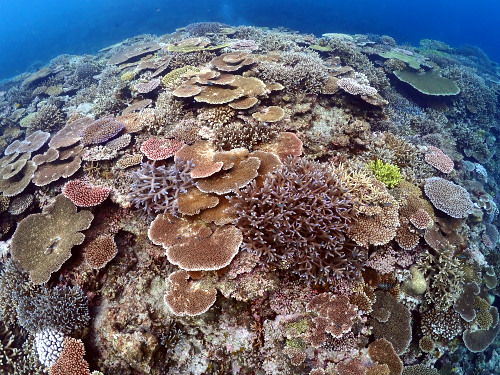

2022年の白化後、回復しつつある浅瀬のサンゴ

ここの場所はサンゴ白化現象後の回復が早かった

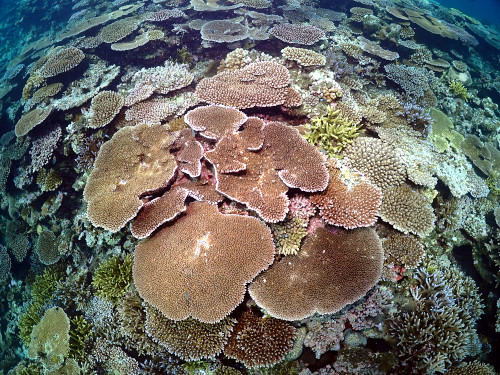

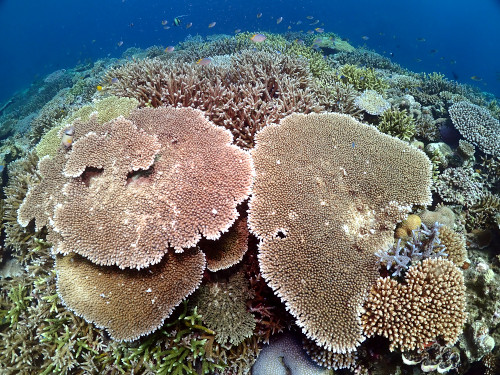

礁斜面のサンゴ

今年は海底にある1つの「根」を観察してみた。

サンゴ礁海域には砂地にもガレ場にも大小さまざまな「根」が存在している。根は何でできているのか?根にはどんなサンゴや生き物が存在しているのか?サンゴ礁海域での「根」の存在価値は?1つの「根」をじっくり調べてみると面白い。

1年を通してキンメモドキやスカシテンジクダイが群れている「根」がある。そこにはそのキンメモドキやスカシテンジクダイを食べる捕食魚が棲み付いている。大体いつも同じ数だ。その捕食魚や棲み付いている魚をクリーニングするエビもいる。棲み付いている魚が出したウンチを食べるエビもいる。生き物の数は見た目には増えたり減ったりせずバランス良く安定した状態で暮らしているような感じがする。ただ、「根」が崩壊し掛けたり崩壊することがあり、そうなると今まで見られた生物が見られなくなってしまうことがある。「根」に付いているサンゴが死んでしまったり、「根」自体が荒れて来ると生き物にとっては棲み心地が悪くなるのかも知れない。とってもデリケートな感じもする。

海底には大きさや形の異なる「根」はたくさん存在しているが、そこにいるサンゴや生き物の種類や数は色々で同じ場所にあるのになぜそのような差ができるのかも不思議。

下の写真は元々はコブハマサンゴなのだが、死んだ部分に新しいサンゴが付着して育ち、それが死んでまた新たなサンゴが育ち・・・を繰り返して来てこんな形になっている。現在もそれは進行形で、大きさや形は変化していく。